趙克志威寧迤那調研,提出今年全省要壓縮5%的行政開支用于教育

教育是貴州的后天

小徐蝶眉清目秀,看上去比實際年齡要小,回答問題不怯場,口齒也很清晰。趙克志忍不住夸獎:“這個女孩很不錯”。(圖/《當代貴州》記者李楓)

在馬先專業合作社考察時,趙克志對馬仙仙改名“馬先”,立志“一馬當先創業、帶動鄉親致富”的精神表示贊賞。(圖/《當代貴州》記者李楓)

趙克志在威寧自治縣迤那鎮蓮花村看望貧困戶李剛家。(圖/《當代貴州》記者李楓)

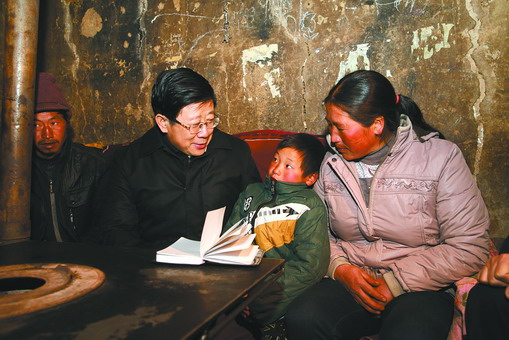

威寧自治縣迤那鎮蓮花村,貧困戶李開軍的小兒子李康和趙爺爺

對話。(圖/《當代貴州》記者李楓)

趙克志欣慰地說,“看到你們的生活一天比一天好起來,是我最高興的事”。

“為什么不能用平均數代替每一戶?高扯低只能是數字上的小康,代替不了每一家每一戶的生活感受”。

漫天雪凝省委書記到威寧

1月8日深夜,趙克志登上前往威寧的火車。1月9日早晨8點到達威寧迤那鎮。數九寒天,沿途白茫茫一片。

一下火車,趙克志一行就直奔迤那最貧困的大山村、蓮花村。6個貧困家庭的具體困難,趙克志悉心聽取;與困難群眾圍爐拉家常,趙克志語重心長,鼓勵大家鼓起生活勇氣,靠自己的努力、政府的關心幫助,定能脫貧致富,過上美好生活。

緊接著來到合心村馬先合作社。兩年前見了生人就講不出話的小伙子“馬仙仙”,現在已經是當地有名的創業能人“馬先”,自己的年收入也在15萬元左右。聞聽村支書記說起,年收入達10萬元的家庭占了這個村的四分之一,全村人均年收入達6000多元時,趙克志欣慰地說,“看到你們的生活一天比一天好起來,是我最高興的事;農村的能人不但要自己帶頭致富,還要帶領鄉親們共同致富”。又對隨行同志說,“為什么不能用平均數代替每一戶?高扯低只能是數字上的小康,代替不了每一家每一戶的生活感受”。

看過芙蓉新村,趙克志強調,移民新村的規模還要進一步擴大,成片連戶居住,才能更好地聚積“人氣”,發展生產,提高生活質量。

中午12點,一行人在鎮招待所吃自己攜帶的方便面。屋里爐火正旺,窗外呵氣成冰。吃面僅用了一刻鐘時間,稍事休息,兩點前往迤那鎮養老院。對養老院房間的設置,趙克志認為很有“人情味”。“房間和房間之間是相通的,有點事情好彼此有個照應”。

兩點半,迤那二中的座談會準時開始。座談會經趙書記臨時“動議”,原定的當地領導發言“盡量縮減”,把時間讓給了臨時增加參會的幾位班主任老師和特崗教師。

座談會四點半結束,比預定時間超時半小時。接近五點登上開往貴陽的火車,到貴陽又是深夜。

新年第一次調研,為什么選擇威寧?趙書記說,迤那是栗戰書同志的幫扶點,又因人口眾多、少數民族聚居,自然條件最苦,社會情況最復雜,備受外界關注,這就叫“一茬接著一茬干”。

威寧之行,趙克志最關心的還是兒童的教育成長。每到一家,他的目光總是追隨孩子的身影。在詢問每一家的情況時,趙書記總是微笑著讓當地干部“不要代替回答”,而讓孩子們開口講話。

訪貧問苦最關心兒童教育

今年元旦,貴陽筑城廣場迎新,趙克志寫下自己的“新年心愿卡”:關愛兒童,讓孩子們健康快樂成長。

威寧之行,趙克志最關心的還是兒童的教育成長。每到一家,他的目光總是追隨孩子的身影。在詢問每一家的情況時,趙書記總是微笑著讓當地干部“不要代替回答”,而讓孩子們開口講話。

大山村貧困戶徐小才已經65歲,兒子兒媳早逝,膝下有兩個孫子,姐姐徐蝶14歲、弟弟徐偉12歲。

趙克志問小徐蝶,今天(1月8號)是星期三,為什么沒有上學?回答是因為考試,學校放了溫書假。每天上學要走多久的路?“一個小時,帶著弟弟一起走,在學校可以吃午餐”。在學校都開了什么課程?“數學、語文、科學、英語”。記者悄悄問小徐蝶,“科學”學的是什么?小徐蝶說,老師說是物理、化學、生物等最基礎的一些常識。

小徐蝶眉清目秀,看上去比實際年齡要小,回答問題不怯場,口齒也很清晰。趙克志忍不住夸獎:“這個女孩很不錯”。又轉而對爺爺徐小才說,老人家帶著兩個孩子不容易。有病要治病,有困難就要找鎮政府,一定要盡心盡力管好孩子。徐小才說,每個星期鎮政府就會有干部上門來,還會捎帶來一些吃的用的。說到激動處,徐小才忍不住一次次站了起來。趙克志總笑著扶他,“坐下說,坐下說”。

蓮花村貧困戶李開軍,因病喪失勞動能力,一家人的生計全在妻子趙林林一個人身上。詢問了收了多少土豆、苦蕎、山羊、豬仔,這些收入的支出又到了哪些方面后,趙克志又仔細詢問了這個家庭的低保收入。對隨行同志說,農村婦女吃苦耐勞,精神面貌卻很好,要切實幫扶特困家庭,為他們解決一些實際問題。

李開軍家有三個孩子,15歲的長子就讀七年級,13歲的女兒就讀于小學六年級。8歲的小兒子李康,是個調皮聰明的二年級學生。趙克志讓他寫自己的名字“李康”以及自己的家鄉“蓮花村”。李康一邊用手擦著鼻涕,一邊不太情愿地寫起來。“康”字最后寫的“廣”字旁,“蓮”字最后寫的“車”字。筆劃順序錯了,趙克志問,“是老師這樣教的?”小家伙不耐煩地說,“是我自己想倒寫的”。直到趙克志拿出準備好的新書包,小家伙終于笑了起來。

大山村的徐貴林家,在農村危房改造中得到政府資金支持,30平米的土坯房換成了100多平米的新房,在走訪的六個貧困家庭中算是收入最高的。徐貴林和妻子李翠珍一起經營“奇石”有方,年均收入從兩年前的不到3000元,一舉到了今年的2.5萬元。趙克志說,政府的扶持是必要的,自己的努力和勤勞才是致富的關鍵。

趙克志對老師們說,“今天召開這次座談會,就是想了解農村義務教育的真實情況,特別是孩子輟學的情況。大家平時怎么想,今天就怎么講。我只有一個要求,就是講真話,不要說假話,這是教育最重要的東西”。

教育座談會要求大家“講真話”

語文老師趙德翠完全沒想到,自己會被趙書記點名發言。趙克志對老師們說,“今天召開這次座談會,就是想了解農村義務教育的真實情況,特別是孩子輟學的情況。大家平時怎么想,今天就怎么講。我只有一個要求,就是講真話,不要說假話,這是教育最重要的東西”。

其實此次趙書記威寧調研,有幾處“臨時動議”。

原定的調研項目,有不少點放在企業。調研隊伍最后“兵分兩路”,一路按原定計劃到威寧城關草海鎮企業調研,一路直奔迤那鎮。省委書記趙克志顯然是把新年第一次的調研重點,放在了與當地教育部門的座談上。

原定當地相關部門領導的匯報,趙克志要求“盡量縮短”。現成的匯報材料,趙克志要求大家“盡量不要照著念”。除了存在的問題,還要講發展的辦法思路,講每一個環節的職能和責任。

威寧自治縣教育局局長汪坤、迤那鎮第一小學校長李淵洲、迤那鎮第二中學校長劉世軍是原定的發言人。趙克志幾乎全用提問的方式與他們進行交流。有本科以上學歷的老師占了多少?老師的再培訓是以何種方式進行的?而每一個人,幾乎都被問到“輟學率是多少?”這個問題。整個威寧,小學生的輟學率為3.8%,具體數字為近8000人;初中生的輟學率為7.8%,也接近8000人。趙克志聞聽,表情凝重。

幾位老師成了座談會的主角。趙德翠、林早雄、張洪波、馬訊、李驕立,除了林早雄是早定下的代表,其他幾位都是臨時被叫上參加這個“高規格”的座談會。趙書記請他們也講了班上輟學孩子的情況,并請他們分析原因,商量解決辦法。

趙德翠講了她理解的部分原因。由于投入的增加,免費午餐等具體項目的實施,不少原來沒有上學的大齡孩子也重返學校,但這一部分孩子基礎差,自律能力差,與適齡孩子相比有自卑心理。

張洪波老師說起了自己班上一個輟學孩子的情況,“家境貧困仍是學生輟學的一個主要誘因,不少家長認為,上到五六年級,識點字認點數,也就可以了”。張老師幾次上門和家長商議,家長都認為如果能及早外出打工,幫助父母解決家用,會更實用一點。

趙克志說,一個老師對孩子的影響很大,小到認字識數,大到樹立正確的人生觀。他勉勵老師們多擔責任,多作努力。

年輕的馬訊和李驕立老師都是“特崗教師”。這是國家教育部根據貧困地區缺乏師資的情況,特設的非編制崗位。貴州的特崗教師人數是4萬多名,在全國列第一,威寧的特崗教師是7000多人,在貴州又是第一。特崗教師普遍學歷較高,年紀很輕,經過二到三年的鍛煉,會根據業績轉為正式教師。

趙克志關切地詢問了他們的想法。馬訊說了“機會均等”,就是在待遇、晉升、培訓方面,慢慢做到特崗老師與在編老師一視同仁;李驕立說了“人文關懷”,就是外鄉來的特崗教師,會因各種問題產生遠走他鄉的想法。感情留人、事業留人,才能真正留得住人。趙克志肯定了“特崗教師”為貴州教育解了燃眉之急,肯定了兩位特崗教師的中肯想法,鼓勵他們為貴州威寧的發展再作貢獻。

最后,趙克志用五分鐘的時間,講了“教育是貴州的后天”,表達了“再困難也要把教育搞上去”的決心。

趙克志說,今年全省要壓縮5%的行政開支,用于發展教育,各級政府的新增財力要多投向教育,集中財力把教育辦好。同時實施“9+3”義務教育及免費中等職業教育計劃,解決好農村學校校舍、師資等方面問題。特別要關愛留守兒童和孤兒,讓孩子健康快樂成長。每到一家,趙克志的目光,總是追隨孩子的身影。

趙克志說,今年全省要壓縮5%的行政開支,用于發展教育,各級政府的新增財力要多投向教育,集中財力把教育辦好。同時實施“9+3”義務教育及免費中等職業教育計劃,解決好農村學校校舍、師資等方面問題。特別要關愛留守兒童和孤兒,讓孩子健康快樂成長。

“凡到鄉鎮就自帶干糧,能一直做得到嗎?”面對本報記者的提問,趙書記說,一個規定開始實施,大家有點議論,完全可以理解,這個規定也是根據貴州的實際情況而定,不給鄉鎮增添負擔,領導干部帶頭做起,有一個過程,點點滴滴形成習慣,應該做得到。

輕車簡從自帶干糧開“新政”之先

本次威寧調研,是隨行人數最少的一次。相關廳局一廳一人,每走一處,廳局長們莫不又問又記,隨時回答趙克志提出的相關問題。

在鎮政府吃方便面的時候,記者隨機采訪了財政廳廳長李岷、扶貧辦主任葉韜、民政廳廳長丁治學,“在貴陽,你們吃過方便面嗎?”三個人的回答是“經常吃”,多數原因是因為加班。

火車上見縫插針采訪趙克志書記:“凡到鄉鎮就自帶干糧,能一直做得到嗎?”趙書記說,一個規定開始實施,大家有點議論,完全可以理解,這個規定也是根據貴州的實際情況而定,不給鄉鎮增添負擔,領導干部帶頭做起,有一個過程,點點滴滴形成習慣,應該做得到。

這是記者人數最少的一次調研采訪。5人來自五家媒體,既有新華社這樣的大通訊社,也有都市報這樣的市場類報刊。在出發的火車上,省委辦公廳相關人員和大家開了個簡單的“碰頭會”,希望各家以自己的定位和具體情況作報道,報道內容不作具體規定。新華社常務副總何天文正在犯難:各省領導的調研,新華社都發通稿有困難。召集人立刻表態,“完全理解,權當參加調研”。

調研隊一行,記者加工作人員共9人坐滿了一輛9座的面包車。聽當地接待人員說,原定了兩臺中巴車,省委辦公廳要求節省調研成本,臨時換成了面包車。

深圳市貴州商會

深圳市貴州商會